Da

ragazzo, negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, quando studiavo

ad Ariano Irpino, ricordo che nessun docente ci parlava di Pietro Paolo

Parzanese (Ariano di Puglia, come si chiamava allora, 1809 – Napoli,

1852). Ma su di lui, terzo di undici figli tra fratelli e sorelle, tra i

contadini montecalvesi, che pure ne avevano scordato le ascendenze

paterne, a oltre un secolo dalla sua morte circolava ancora una

filastrocca: “Pietru Paulu Parzanese prèviti, puèta, pittore pittava /

palazzi, purcìni, purtèddre, / pavàtu pi pócu prèzzu” (Pietro Paolo

Parzanese / prete, poeta, pittore pittava / palazzi, porcili, portelle,

/ pagato per poco prezzo). È tutto quel riuscivano a raccontare: una

facezia scherzosa, “strufètta” in dialetto, o scioglilingua. E ve

n’erano tante altre nella cultura orale della civiltà contadina. Questa

sul Parzanese è giocata sulle iniziali delle parole, tutte con la

lettera ‘pi’, ed è presente, con qualche variante, anche tra i contadini

arianesi. A questo poeta, certamente il più noto e importante

dell’Irpinia dell’Ottocento, che ebbe radici in tre paesi – Ariano gli

diede i natali, Montecalvo Irpino è il paese del bisnonno paterno

Giovanni, assunto come servitore ad Ariano in casa della famiglia di

Tommaso Vitale nel 1753 (ricerca d’archivio, divulgata nel 2013, di G.

B. M. Cavalletti), e Grottaminarda, quello della madre –, nel

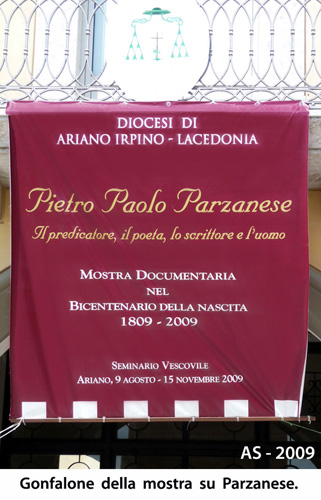

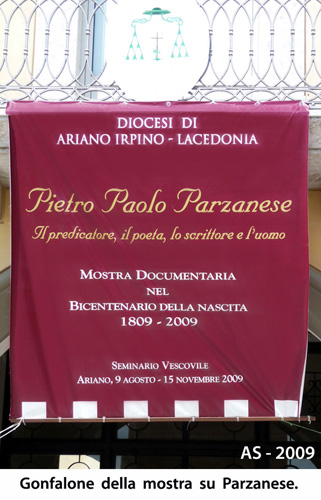

bicentenario della nascita è stata dedicata una mostra documentaria,

ampia e importante, nelle sale espositive del Seminario Vescovile

arianese, dal 9 agosto al 15 novembre 2009. A promuoverla sono stati la

Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, guidata da S. E. Mons. Giovanni D’Alise,

attraverso l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali ed Ecclesiastici, di

cui è direttore don Massimiliano Palinuro, e il locale Museo Civico

unitamente all’Associazione “Amici del Museo” e all’Associazione Circoli

Culturali “P. Ciccone”.In occasione della mostra, le Poste Italiane

hanno effettuato l’annullo postale con una serie di cartoline con

l’effigie del poeta.

La

mostra fa piena luce sul vissuto di Parzanese, sui suoi soggiorni a

Napoli per seri motivi di salute e vicende politiche personali, sulla

sua attività di canonico, teologo e predicatore itinerante, di

viaggiatore informato per i paesi dell’Irpinia e della Puglia come

scopritore e divulgatore di luoghi, di prosatore, memorialista,

studioso, critico d’arte e letterario, nonché traduttore di opere dal

tedesco, inglese e francese. Ma è soprattutto sul poeta che fa il punto.

Si può dire, almeno per ora, data l’improbabilità che si scopra in

futuro altro materiale inedito veramente importante che lo riguardi, che

questa è una mostra sostanzialmente completa ed esauriente, che sgombera

il campo dai luoghi comuni che si sono addensati e tramandati nel tempo

sulla sua figura di prete, poeta e intellettuale, che visse pienamente

il suo tempo nella prima metà di quel secolo cruciale e travagliato che

fu l’Ottocento.

|

|

|

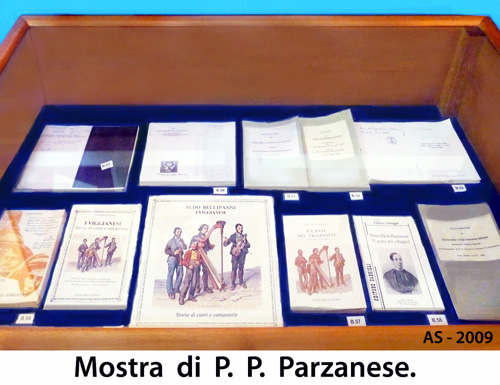

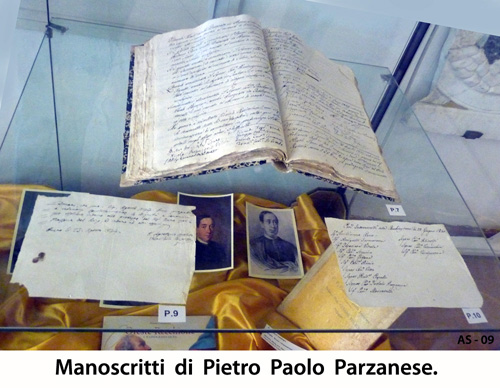

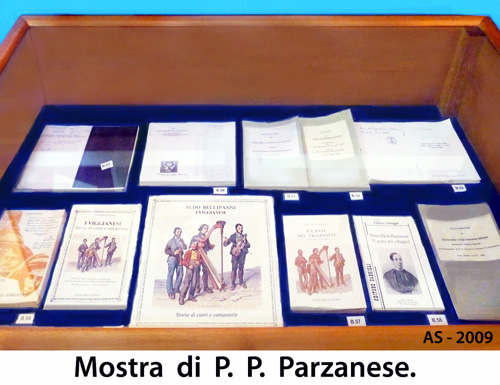

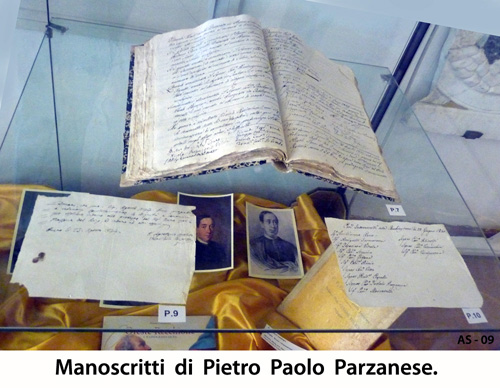

Un’esposizione di documenti e manoscritti cartacei originali e

inediti, giornali e riviste dell’epoca, libri e ritratti del poeta

di autori differenti, che diventerà itinerante e sarà visitabile in

altri comuni irpini. Ottaviano D’Antuono, coadiuvato da una ventina

di collaboratori, l’ha allestita con vera abnegazione, ma l’idea

originaria risale all’anno della fondazione del Museo Civico di

Ariano, il 1991, quando, oltre a collezionare gli splendidi oggetti

della ceramica arianese dei secoli passati, lui era anche a caccia

di libri e documenti di storia, arte, letteratura e cultura

riguardanti soprattutto le personalità arianesi. Una parte

consistente dei libri e documenti esposti, infatti, sono suoi doni

personali consegnati negli anni al museo. Insomma, la sua certosina

opera di bibliofilo, perseguita con passione, ha arricchito il museo

di una preziosa raccolta di testi e documenti. E questa mostra non è

che la prima, perché altre se ne preannunciano per il futuro su

alcuni studiosi arianesi, che hanno operato in ambito storico,

giuridico e filosofico. Va ricordato che Ottaviano D’Antuono, oltre

ad aver creato il Museo Civico, di cui è responsabile, ha fondato ad

Ariano pure il Museo Giuseppina Arcucci. Giuseppe Parzanese, padre

del poeta e di professione negoziante di tessuti, nacque nel 1784.

Lo si desume dall’atto di nascita del figlio. Ma il Settecento è

anche il secolo di S. Pompilio Maria Pirrotti (Montecalvo, 1710 –

Campi Salentina, 1766), e l’abate don Teodoro Rapuano, il 29

settembre 2009, ha aperto a Montecalvo il Giubileo Pompiliano, per

il terzo centenario della nascita, con una solenne concelebrazione

eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Emerito di Benevento, S. E.

Mons. Serafino Sprovieri. La madre del poeta, Giovanna Faretra, era

nata a Grottaminarda nel 1776 e il figlio gravitò spesso nel paese

materno. Pietro Paolo Parzanese fu poeta lirico appassionato e

scomodo per i potenti. Ma è singolare che non amasse Ariano. E, per

contrappasso, non fu amato dagli Arianesi, fatta eccezione dei

vescovi Russo e Capezzuto. Lo comprova il fatto che non ha lasciato

scritti dedicati alla propria città natale. Dei suoi anni di studio,

trascorsi in seminario dai 10 ai 14 anni, annota nelle sue

Memorie che i suoi maestri preti e frati, erano ignoranti,

maneschi e “di lingua sporca e di pochi santi costumi”.

|

|

|

A

vent’anni, nonostante gli studi in seminario, o forse proprio per

come aveva vissuto quegli anni, s’innamorò di una ragazza, Rosaria

Vernacchia, che morì giovane lasciandolo in un grave stato di

desolazione. E, probabilmente, oltre alla vocazione, fu la sua

condizione psicologica a orientarlo verso la scelta della vita

sacerdotale. Ma, in seguito, nonostante la tonaca, pare che abbia

vissuto qualche altro amore, come quello con Rosa Taddei, poetessa

maritata. Per questo non è assente nei suoi versi il tema

dell’amore. Dopo l’ordinazione sacerdotale, divenne insegnante di

grammatica nel seminario arianese e in seguito ottenne la cattedra

di teologia e resse, fino al 1837, la locale diocesi come vicario

capitolare. Lasciato questo incarico si dedicò completamente alle

sue due principali passioni: la poesia e la predicazione. Già

all’età di dieci anni inventava e recitava versi e a sedici, nel

teatro comunale di Benevento, improvvisò la recita di una tragedia:

Sedecia.

Fu un oratore sacro ascoltato e con ampio seguito, come dimostrano i

“Panegirici”, i “Sermoni” e le “Prediche” che ha lasciato. I fedeli

erano affascinati anche dalla sua alta e bella figura. Tradusse

passi dalla Bibbia e opere di Plauto, Klopstok, Byron e Victor Hugo.

Dalla lettura della Bibbia e dei testi di Virgilio ricavò la

chiarezza formale della sua prosa. Commentò Dante e studiò i

contemporanei Monti, Foscolo e Manzoni. Soprattutto quest’ultimo

influenzò la sua produzione letteraria.

Coerentemente con l’epoca in cui visse, il Parzanese elaborò la

propria opera da romantico privilegiando i sentimenti, le bellezze

della natura, il piacere del bello e dell’arte, il folklore

popolare, in contrapposizione alle dominanti concezioni filosofiche

razionalistiche, che, speculando su elusione e dubbio, tendono ad

accogliere solo le verità religiose comprovate dalla ragione. Nelle

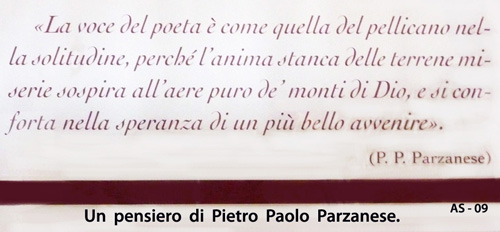

sue Riflessioni, così scriveva: “La poesia è il linguaggio

più grato, perché somiglia al pensiero, alla velocità. I moti

dell’animo, i voli dell’immaginazione, il sentimento e l’entusiasmo

si esprimono dal verso ad un colpo solo…”.

Seppure sia morto a soli 43 anni non ancora compiuti, fu autore

fecondo e ha lasciato moltissime opere:

Il Due novembre-Morte, Religione e Preghiera del 1837;

Poesie e Versioni del 1839; l’Ituriele, poemetto in tre

canti del 1838-1840; Le armonie italiane del 1841; I Canti

del Viggianese del 1847; Fiori e stelle, canzoni del

1843-1851; I Canti del Povero del 1852. Altre sue opere sono:

Canzoni popolari,

musicate da C. del Cioppo per le Edizioni Ricordi; Dio,

Angeli e Santi; Idilli e

sonetti;

Poesie ed Epigrafi; le tragedie Giulietta e Romeo,

Sordello

ed Ezzelino;

testi inediti sparsi. Per contenuto e stile, sono opere con

generi assai differenti tra loro: liriche, canzoni, idilli, sonetti

e tragedie.

|

|

|

Per

via delle liriche de Le armonie italiane, definite “alate e

pregevoli”, si è tentato in passato un qualche accostamento, quanto

mai impari, tra il Parzanese e Giacomo Leopardi (Recanati, 1798 –

Napoli, 1837). Leopardi era pallido, malaticcio, pessimista per

eccellenza e depresso. Da certi intellettuali romantici è

rappresentato come tisico, nevrotico, incline al dolore, lacrimoso,

incipriato e finanche menagramo. Autodidatta, ma di cultura

raffinata e vastissima, dopo le prime prove poetiche d’impostazione

patriottica e civile, egli realizza una rivoluzione

metrico-stilistica che lo affranca dalle ascendenze petrarchesche

per dare sfogo ai sentimenti. Col tempo, però, ogni illusione

svanisce e per lui l’uomo resta afflitto da un profondo tedio

esistenziale, assillato dalla consapevolezza che tutto è inutile,

compresi gli slanci affettivi, i soli capaci di dare senso

all’integrazione dell’individuo con i suoi simili. Anche il

Parzanese, che fu di vasta cultura, ebbe infanzia malaticcia,

attanagliato da insicurezze e fughe dalla realtà, ma la sua poetica

è distante da quella del Leopardi. La grande sensibilità d’animo lo

portò a una scelta fondamentale: scrivere per la gente umile – la

plebe angustiata dai travagli dell’esistenza – nella nobile

ambizione di alleviarne i patimenti fisici e morali. Semplificò lo

stile nella consapevolezza di rendere il contenuto e il significato

dei propri testi accessibili anche agli ignoranti, che erano i

poveri, gli artigiani, i pescatori e i contadini. E, infatti, certe

sue poesie come La cieca, La cieca nata, La pazza,

La morta e La croce assurgono a funzione educatrice

del popolo. Una sorta di espediente didattico, per alimentare la

fede nella Provvidenza divina e la certezza nell’Eternità per il

lenimento dei mali terreni. E, nel contempo, mette tutti in guardia

dai pericoli delle dottrine sovversive. Il Parzanese è dunque il

cantore degli umili e dei semplici e I Canti del Viggianese

sono l’opera matura che meglio riassume tale peculiarità. Comprende

poesie, tra le più belle che abbia scritto, ispirate al modo di

cantare dei Viggianesi, nativi di Viggiano, borgo della Basilicata,

che da bambini migravano per il mondo, in paesi come Francia,

Spagna, Turchia e Russia. Cantavano accompagnandosi con uno

strumento – verosimilmente l’arpa – raccogliendo piccole offerte di

denaro e poi facevano ritorno a casa, portando con sé, oltre al

gruzzolo raggranellato, un corredo dinuovi canti raccolti strada

facendo.

Fu poeta

popolare, ma non si occupò né scrisse in dialetto, la lingua vera del

popolo. Anche se vi erano due poeti importanti, suoi contemporanei, che

adoperavano il vernacolo con sensibilità e umanità: il milanese Carlo

Porta (1775-1821) e il romano Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863). Per

non parlare del letterato napoletano, Giambattista Basile (Napoli, 1575

– Giugliano, Na, 1632), insignito del titolo di governatore di

Montemarano, il quale, probabilmente, raccolse molto materiale nei paesi

dell’Alta Irpinia, dove aveva soggiornato a lungo, per il suo capolavoro

barocco in dialetto napoletano, Lo cunto de li cunti, un

concentrato del patrimonio favolistico dell’Irpinia, in cui s’è meglio

conservata memoria dell’immaginario collettivo della Campania. E anche

Filippo Cirelli, che scorrazzava come ricercatore per i territori del

Regno delle Due Sicilie, per conto del re Ferdinando II, e che nel 1852

avrebbe scritto il necrologio per il Parzanese, si occupava sì di storia

e geografia, attività economiche, usi e costumi dei sudditi dei Borboni,

ma non trascurava di dar conto di canti, detti e filastrocche in

dialetto dei vari paesi. Negli ultimi anni della sua vita, il Parzanese

maturò una coscienza politica per un’Italia unita, che cancellasse le

gravi disuguaglianze tra gli sfarzi dell’aristocrazia borbonica e il

popolo costretto in miseria. Nel 1848, anno di rivoluzioni ed

avvenimenti storici tumultuosi, scrisse l’ode Italia e

Napoli,

e non solo nei primi due versi, “Dio lo volle! L’Italia s’è desta / e

dal fango solleva la testa”, aleggia in certa misura lo stesso spirito

dell’inno nazionale italiano, Fratelli d’Italia, composto in

quegli anni da Goffredo Mameli (Genova, 1827 – Roma, 1849). Ormai il

Parzanese era un patriota liberale, che non risparmiava strali neppure

al Papa, come nei versi “Chi ha un trono nel suo tempio / te suo Signor

rinnega”, e tutto ciò lo fece inserire nell’elenco degli ‘attendibili’,

vale a dire gli imputati politici da processare. Morì in un alberghetto

di Napoli, il 29 agosto 1852, a causa di un’infezione di tifo. La

polizia borbonica tentò di impedirne i funerali, ma, trasportato ad

Ariano, grazie alla fiera opposizione di Mons. Capezzuti, che alla

polizia rispondeva che in chiesa comandava lui, per volontà del Capitolo

della Cattedrale e della cittadinanza si tennero in Duomo le degne

onoranze funebri. Nel tempo, si sono occupati dell’opera del Parzanese,

tra gli altri, N. Flammia, C. Villani, C. De Vivo, F. Lo Parco, M.

Cianciulli, F. De Sanctis, L. Baldacci, F. Flora, G. Mazzoni, F.

Molinario, A. Bellipanni, V. Schioppa, F. Portinari, A. e N. D’Antuono,

I. Bonito Morrison, M. Tondo, V. Spinazzola, A. Pasquale, G. D. Bonino,

A. Zazo, D. Santoro, L. Parente, L. Albanese, G. D’Errico, F. di Piscopo,

A. Sassoli, M. Nicoletti, G. Malcangi, S. Scapati e G. Zocchi.

Qualche stroncatura non gli è mancata. Il De Sanctis lo definì ‘Poeta

del villaggio’. Ma il suo mondo poetico è sincero e veritiero, ed è la

semplicità dello stile, frutto di scelta e consapevolezza, ad avergli

alienato la stima dei cultori delle lettere e, dopo la popolarità goduta

in epoca borbonica, è stato pressoché dimenticato.

Anche se

è un poeta minore dell’Ottocento italiano, come si è rilevato da parte

di certa critica, non lo è certamente tra i poeti religiosi. E nel

secolo successivo vi sarebbero stati altri preti-poeti: Clemente Rebora

e David Maria Turoldo. Gran predicatore quest’ultimo, nonché fustigatore

dei costumi della borghesia meneghina dal pulpito del duomo di Milano.

Altri tempi, altri fermenti, altre estetiche e poetiche. L’edizione

delle “Opere complete” del Parzanese, realizzata ad Ariano in più

volumi tra il 1889 e il 1898, in cui manca però qualche inedito, è ormai

troppo lontana nel tempo per essere facilmente consultabile e dovrebbe

essere ripensata e rimessa in cantiere, perché tutti possano fruirne. Al

Parzanese sono dedicati un monumento, tra l’altro con riferimenti

anagrafici errati, nel Recinto degli Uomini Illustri nel Cimitero

Monumentale di Napoli, un busto bronzeo dello scultore Enrico Mossuti,

eretto in Piazza Plebiscito nel 1910 e trasferito nei giardini della

Villa comunale arianese nel 1928, e una scuola, il Liceo

Classico/Scientifico Pietro Paolo Parzanese di Ariano Irpino.

Scheda

del catalogo

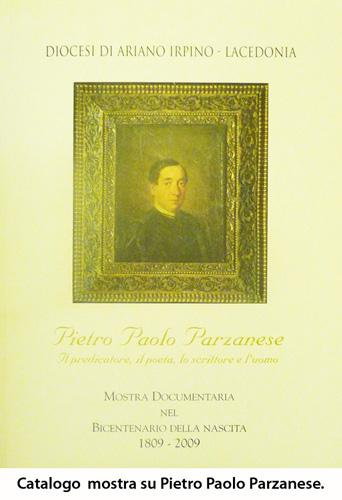

Il

catalogo, di 48 pagine, illustrato con immagini a colori e in bianco e

nero, ricco di apparati bio-bibliografici e riferimenti critici,

contiene i testi di S. E. Mons. Giovanni D’Alise, Antonio Mainiero

sindaco di Ariano, don

Massimiliano Palinuro, Ottaviano D’Antuono ed è stampato nel 2009 per

conto di Edizioni della Diocesi di Ariano

Irpino-Lacedonia.

(Questo articolo è uscito sul Corriere – Quotidiano

dell’Irpinia, il 2 novembre 2009, ed è nel sito

www.angelosiciliano.com).

Zell, 26

ottobre 2009 Angelo Siciliano